我的父亲母亲

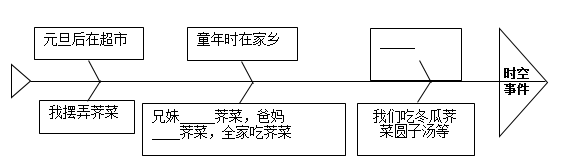

我上大二时,父亲突然住院了,得的是肝癌,发现时已是晚期,听到这个消息我当时都傻了,第二天我就从武汉坐火车回了北京。

这一次,母亲破天荒地去了医院,不再读书写作,而是陪在父亲的病床前。看到母亲时,我有些恨她,虽然她比父亲的知识多,虽然许多生活的道理都是母亲告诉我的,但站在父亲的病床前,我还是觉得她渺小而可恨。这二十多年来,如果她能够替父亲分担一些家庭的重担,也许父亲就不会病成这样了。那天,我和母亲大吵了一架,我冲着母亲大叫:“你以为你挣了钱就了不起了?没有我爸,你有再多的钱都没用!”

父亲病危前倒数第三天,提出要回家住,我坚决反对,母亲却不顾我的反对,搀着父亲回了家。

回家后,父亲做的第一件事,就是围起围裙进厨房,无论我怎么阻拦,他还是坚持要自己做饭。母亲却始终没说话,靠在厨房的门上,看着父亲为她做饭。

我急得都快哭了,父亲的身体已经这样了,怎么可以再下厨房呢?我冲着母亲叫嚷:“爸给你做了一辈子的饭,难道你就不能看在儿子的分儿上饶他这一次,自己做顿饭吗?”

母亲没有理我,父亲也没有理我,他俩就像过去的几十年一样,一个闲着,一个做饭,看得我心都碎了。我真担心父亲突然会出什么问题。

父亲行动缓慢,做饭花了很长时间,最后,母亲竟然生气了,冲着父亲发火:“你个没良心的,难道你真的不愿意给我做饭了吗?你说过要给我做一辈子饭的!”她哭着躲进了卧室。我忍无可忍,可父亲却还跟从前一样,颤巍巍地把汤端上了桌。

不过这次,母亲很长时间没有走出卧室,父亲就右手拿着扇子,左手端着汤,朝卧室的门缝里扇,渐渐地,香味儿弥漫了整个屋子。母亲走了出来,抽抽搭搭地坐到了餐桌旁,喝了起来。

父亲共为我和母亲做了五顿饭。三天后,我和母亲把父亲重新送进了病房。父亲病痛中所有的饭菜都是奶奶做的,所有的衣物都是我洗的,母亲就整日坐在父亲床边给父亲读她自己写的书。我曾听见母亲这样对父亲说:“老伴儿呀老伴儿,以前你从来不看我写的书,现在你病了,就好好听我给你读书吧,这书里有你也有我呢。”

父亲走时,只有一句话留给我:“毕业后回北京,给你妈做饭。”而给母亲的也只有一句话,那就是:“老婆,你爷们儿走了,以后再也不能给你做饭了。”为了这句话,母亲哭了整整一个星期,不吃不喝,谁也劝不住,反复说一句话:“你说你要给我做一辈子的饭,怎么还没到一辈子,你就走了?”

父亲过世的第四年,一个周末,我跟母亲说:“要不您也再找个合适的老伴儿?免得我上班了,您一个人在家里闷得慌。”

母亲听了我的话,竟然不知所措。

我忙笑着安慰母亲:“您别着急,我说的是真的,您原来不是说单位里有比我爸更好的老头儿吗,要不您也带家来我看看?”

我是笑着跟母亲说的,可是母亲却哭着躲进了自己的卧室。

从此,我再也不敢在她面前提找老伴儿的事了。

父亲过世的第六年,母亲追随父亲而去。临终前,母亲说:“把我所有的书和你父亲的遗像一起烧了吧,让他和我一起走。”母亲去世的那天晚上,我流着泪看完了母亲出版的最后一本书。我和父亲一样,几乎从来没有认真看过母亲写的书。而直到此时,看完了母亲的最后一本书,我终于明白,母亲原来是那样地深爱着父亲,依赖着父亲,只不过,爱的方式与众不同。

|

父亲病情 |

母亲的做法 |

我对母亲的态度 |

|

肝癌晚期,突然住院 |

① |

有些恨她 |

|

病危前回家住 |

闲着,任由父亲为自己做饭 |

② |

|

病危重新住进医院 |

③ |

基本理解母亲对父亲的爱 |

|

去世后 |

怀念父亲,不愿再找老伴 |

④ |

母亲却始终没说话,靠在厨房的门上,看着父亲为她做饭。